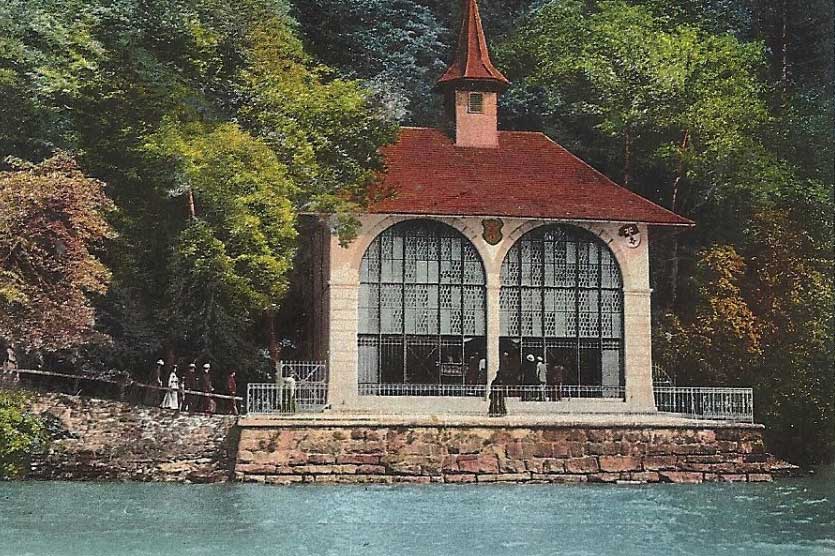

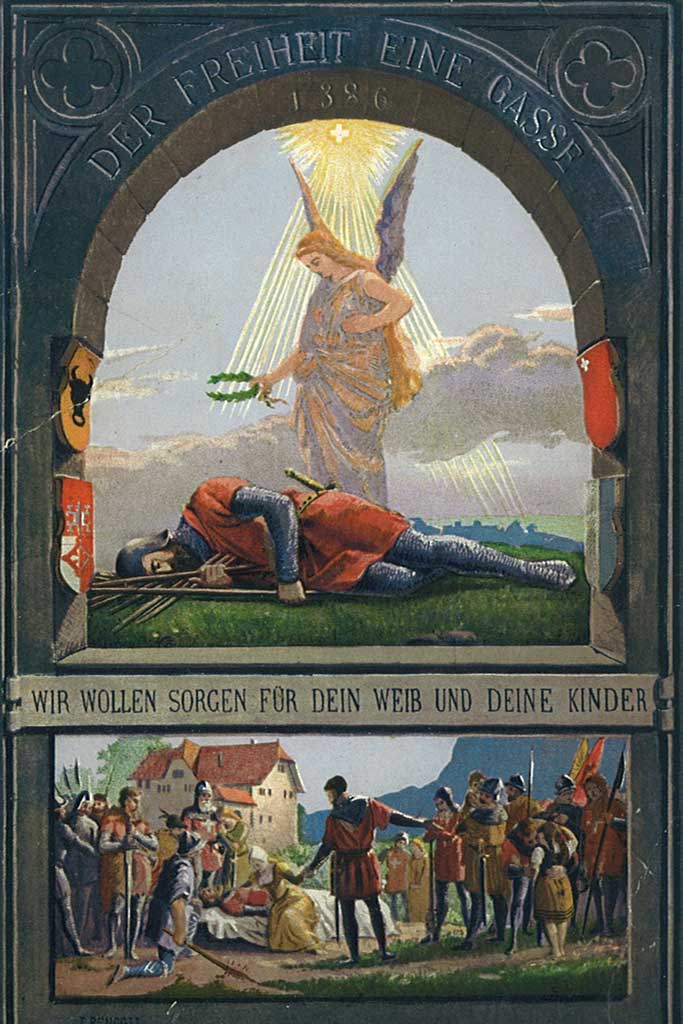

Das Narrativ der innerschweizerischen Befreiungs(helden)taten wird erstmals um 1470 im Weissen Buch von Sarnen in voll ausgestalteter Form manifest. Die nationale Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts sorgte nicht nur für seine Popularisierung im ganzen Land, sondern auch für seine emotionale wie intellektuelle Unantastbarkeit. Im Verlauf der letzten fünfzig Jahre wurde die Befreiungsmythologie brüchig. Fachhistorikerinnen und -historiker sind sich heute einig, dass es bei den zahlreichen Bundschliessungen des 13. Jahrhunderts in der Innerschweiz vor allem um Friedenswahrung ging, und nicht um ein – später erfolgreich hineininterpretiertes – Freiheitsstreben. Dennoch ist die Idee der historischen Befreiungskämpfe im kollektiven Gedächtnis haften geblieben. Auch wenn die Tradierung der Mythologeme über den obligatorischen Schulstoff im Vergleich zu früher nur noch sehr lückenhaft von statten geht, hält sich im politischen und kulturellen Selbstverständnis vieler Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer die Vorstellung, man zeichne sich durch besonders ausgeprägte, historisch verbürgte Freiheitsliebe, Unabhängigkeitswillen und Wehrhaftigkeit aus. Zweifellos haben diese Vorstellungen selbst wieder Realitäten geschaffen. Zur Verfestigung des einschlägigen Gedankenguts tragen bis heute in der Bevölkerung verankerte Brauchrituale wie Schlachtjahrzeiten (Morgarten, Sempach) oder historische Feldschiessen (Allweg, Entlebuch, Morgarten, Rütli, Sempach) bei.

Detailbeschreibung

Wilhelm Tell und die Befreiungsmythen (PDF, 442 kB, 22.07.2024)Ausführliche Beschreibung

Kategorie

Mündliche Ausdrucksweisen

Kanton

Kontakt

Tell-Museum Bürglen